SIRIA, LA GUERRA INFINITA

La situazione della guerra in Siria è sempre più complicata e difficile ma l’articolo che segue consegna alcune chiavi di lettura esponendo gli ultimi fatti di questi giorni.

Il Direttore scientifico: Maria Gabriella Pasqualini

- L’assalto della Turchia ai combattenti curdi in Siria

Il 16 febbraio il segretario di Stato USA Tillerson incontra ad Ankara il presidente Erdogan e il ministro degli esteri Cavusoglu.

Il meeting si svolge a porte chiuse e nel comunicato finale è accettata la posizione turca:

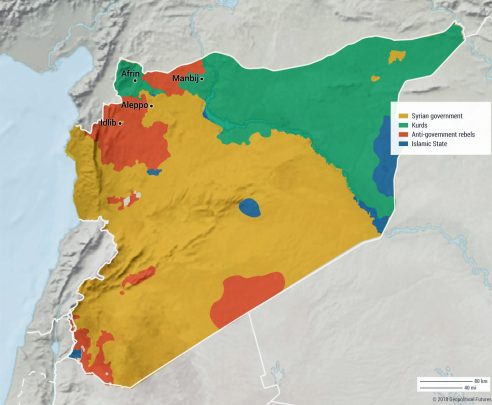

- Washington abbandona i curdi (in realtà, decisione già assunta dagli americani dal 20 gennaio scorso, all’inizio dell’operazione turca sul cantone di Afrin);

- Gli americani accettano di “stabilire meccanismi” entro marzo prossimo per gestire il Nord della Siria evitando lo scontro diretto.

Al centro del confronto diplomatico c’è Manbij, distretto di Aleppo, liberata nel 2016 da Daesh dall’embrione delle “Forze democratiche siriane” (Sdf), combattenti di diverse etnie e confessioni guidati dalle “Ypg” (Forze di lotta popolare) e “Ypj” (Unità di Protezione delle donne) curdi e simbolo della multiculturalità siriana…Erdogan non ha mai nascosto di voler occupare Manbij, prossimo obiettivo dopo Afrin. E’ lì però che stazionano da mesi 2mila marines che non solo addestrano le “Sdf” (Syrian democratic forces) ma hanno preso parte più o meno direttamente alla liberazione di Raqqa.

All’americano Tillerson Ankara avrebbe strappato l’impegno a far ritirare le forze curde da Manbij per stabilirsi a Est dell’Eufrate, vecchia linea rossa tracciata unilateralmente dalla Turchia. A quel punto truppe statunitensi e turche sarebbero dispiegate nella zona.

Non solo Manbij però: le Ypg e e Ypj dovrebbero abbandonare anche Afrin, cantone nell’estremo Ovest di Rojava, che però è curdo di suo. ”Ritirarsi”, vista la composizione della popolazione a stragrande maggioranza curda, significherebbe modificare la demografia locale di Rojava, ma è difficile immaginare che i curdi si pieghino ai diktat di Erdogan.

Il cantone intanto resta sotto i pesanti bombardamenti turchi e i colpi di artiglieria dell’appendice di Ankara e cioè unità dell’Esercito libero e islamisti di varie formazioni anti-Assad attive a Idlib. A 26 giorni dal lancio di “Ramo d’Ulivo”, l’Information Center of Afrin Resistence calcola almeno 180 civilli uccisi e 480 feriti in 668 raid aerei e 4.654 missili lanciati dall’artiglieria pesante.

Oltre 200 case sono state distrutte, insieme a 27 scuole, fattorie, ospedali, cimieri, moschee, forno, siti di purificazione dell’acqua del villaggio di Metina e del distretto di Jinderese, una fabbrica di olio e (dopo il prezioso Tempio di Ain Dara) altri siti archeologici, , il Tempio di NebiHori e il castello di Klore. Colpita anche la sede della Mezzaluna di Afrin.

- La posizione russa nel caos siriano

Numerosi media occidentali scrivono di almeno 200 russi uccisi o feriti nella prima settimana del corrente febbraio nel corso di un’offensiva lanciata dalle milizie ribelli sunnite sostenute dagli USA. Pochi giorni dopo il ministero degli esteri da Mosca, riconosce che cinque russi hanno perso la vita nel raid americano a Deir el-Zor, in Siria. Le vittime facevano parte di Wagner, una compagnia privata militare vietata dalla legge. “Non stiamo parlando di personale militare russo”, ribadisce Mosca “irritata per le esagerazioni dei media”

“Non parliamo di 400, 200, 100 e neppure di 10 morti”. Comunque quei morti russi per mano americana, probabilmente più di cinque ma certo meno di 200, ci sono, e non era accaduto neppure durante la vera “guerra fredda”.

L’attacco era diretto contro le forze governative di Damasco e i loro alleati sciiti, Iraniani e Hezb’Allah. Tra i bersagli dell’offensiva coordinata dagli americani c’erano anche uomini della milizia sciita sciita afghana, truppe pro -Assad delle Syrian National Defense Forces, esponenti di tribù arane locali, e, appunto, i mercenari russi assoldati da un contractor privato di Mosca, la “Wagner”. La manovra USA è stata di quelle “a basso rischio”. “sono, infatti, stati usati aerei F-22 Raptor, F-15 Strike Eagles, Air Force AC-130 (meglio conosciuti come “cannoniere volanti”) ed elicotteri d’attacco al suolo “Apache”. Il tutto completato da un massiccio tiro di artiglieria dei Marines. Nell’attacco pare che siano anche stati utilizzati piccoli reparti del Gruppo Operazioni Speciali.

Il ribaltamento della strategia militare della Casa Bianca era cominciato da circa una settimana addietro.

Per la verità, gli americani erano anche intervenuti per arginare un attacco siro-iraniani e di Hezb’Allah, condotto con carri T-55 e t-72, contro una base delle Syrian Democratic Forces, nei pressi di Tabiye.

Contemporaneamente, sono coinvolte squadre d’ingegneri e tecnici di, Putin incaricati di gettare un ponte mobile sull’Eufrate, nei pressi di Deir ez-Zour. Su quelle presunte vittime russe, il portavoce di Putin, Dimitri Peskov, aveva subito precisato che il suo governo si preoccupa di “contabilizzare” solo le perdite delle forze armate ufficiali e non si interessa della eventuale sorte dei mercenari ingaggiati da Damasco. Dall’altra parte, si parla della crescente irritazione del Cremlino nei confronti di Trump, forse colpevole di rimangiarsi tutti gli accordi non scritti assunti con Mosca, mai resi pubblici, perché l’Affaire del “Russia-gate” sta lievitando e rischia di travolgerlo rovinosamente.

Dal 20 del mese corrente, le Forze di difesa nazionale pro-Assad raggiungono Afrin e la reazione dell’aviazione turca si fa subito sentire: droni e aerei turchi bombardano la colonna, costretta a rientrare a Nubul, a Nord di Aleppo.

Ancora una volta Ankara interviene con le bombe, dopo che le minacce non hanno dissuaso le forze di Damasco dal fornire sostegno alle milizie curde, Ypg e Ypf.

Il presidente turco vuole scongiurare una saldatura fra Ypg e Damasco e non è neppure pronto a sedersi a un tavolo con Assad come vorrebbe Mosca.

In realtà il vero problema è che le Ndf (Forze di Difesa nazionale) sono una creazione iraniana con il sostegno di Hezb’ Allah, la principale forza sciita operativa nel teatro siriano e si muovono in costante coordinamento con Teheran, Mosca e Damasco.

Al momento, il presidente siriano non ha schierato l’esercito regolare e non ha alzato l’allarme delle difese missilistiche schierate ad Aleppo, che potrebbero bloccare le operazioni aeree turche e agevolare l’invio di rinforzi ad Afrin.

In sostanza, Assad intende evitare uno scontro diretto tra i due eserciti nazionali, nonostante quello turco sia dentro il territorio siriano dal 2015.

La Russia tenta di mediare. Per bocca del ministro degli esteri Lavrov rivolge un appello alla Turchia: trattare la situazione di Afrin con Assad, perché “gli interessi turchi in materia di sicurezza possano essere completamente protetti attraverso un dialogo con Damasco”.

Nella rete di equilibri e alleanze intessute dai russi si muovono anche le milizie Ndf che avevano già attaccato nelle settimane scorse le colonne turche a Idlib mentre erano impegnate a erigere quegli avamposti militari di osservazione, frutto dei colloqui di Astana e Sochi.

Il timore di Damasco è che i turchi intendano restare un lungo tempo sul suo territorio.

- La strategia turca.

Ankara non è intenzionata a lasciare la questione curda nelle mani dei governi vicini: continuerà a rivendicare “il diritto alla sicurezza”, giustificazione utile anche a estendere la propria influenza sul futuro siriano, non attraverso oggi un’improbabile annessione di Idlib e Afrin, ma con il consolidamento di un blocco sunnita nelle due regioni.

Per i curdi, senza difese aeree e senza un’America che ha voltato le spalle, la cessione anche parziale del controllo di Afrin rappresenterebbe l’implicita ammissione di non poter frenare l’avanzata turca.

Nelle ultime 24 ore, Esercito Libero, miliziani qaedisti e salafiti e regolari turchi hanno guadagnato terreno, con un’accelerazione coincisa con le prime notizie sull’accordo tra governo siriano e amministrazione di Afrin. Eppure la cessione di parte del controllo del territorio Ypg a Damasco, soprattutto delle frontiere, è un evento futuribile. Se il progetto di Rojava ambisce al federalismo, non alla secessione, cedere oggi significa perdere potere contrattuale domani: un sacrificio imposto da visione realistica che conduce ad alleanze scomode.

Se le Ddf si insedieranno ad Afrin, le Ypg troverebbero un altro alleato contro l’aggressione, ma al contempo un’eventuale fonte di tensioni settarie. E bisognerà vedere cosa farà Israele a fronte di un’estensione del braccio iraniano in Siria.

Nel frattempo, Ghouta Est, sobborgo di Damasco sotto assedio interno ed esterno dal 2013, vive una delle peggiori escalation della guerra civile: con migliaia di miliziani islamisti arroccati all’interno e l’aviazione siriana che ha intensificato i raid da tre giorni – per Damasco è la risposta a lanci di missili verso zone residenziali -, la conta dei morti sale continuamente: le opposizioni parlano di 300 morti 3 giorni addietro, centinaia i feriti. Il 20 febbraio, media vicini al regime e fonti dell’opposizione parlavano di un negoziato in corso per l’evacuazioni di jihadisti, guidati dai qaedisti dell’ex Al-Nusra.

Ma non è detto che funzioni: Ghouta Est rientra fra le quattro de-escalation zone (dove dovrebbe vigere il cessate-il-fuoco), previste nel 2016 dall’accordo di Astana fra Iran, Russia e Turchia. Il conflitto è tornato con tutta la sua violenza. Impossibile per le agenzie umanitarie portare aiuti: una settimana fa è riuscito a entrare un convoglio, in grado di distribuire cibo solo al 2,7% dei 400 mila civili assediati. E a Ghouta Est si muore di missili islamisti, bombe governative e di fame; acqua e cibo sono ormai quasi introvabili.

Intanto la situazione resta difficile anche in altre aree della regione con effetto-domino e si fanno sentire i contraccolpi della guerra in Siria.

Egitto. Per esempio appare sempre più chiaro che il Sinai resta ormai una delle ultime frontiere del Califfato. Dopo la sconfitta sui campi di battaglia, le schegge di Daesh, fiancheggiate dalle tribù beduine della regione, stanno cercando di fare della Penisola una nuova roccaforte del terrorismo.

Dal suo canto, El-Sisi non cede un millimetro e risponde colpo su colpo. Sa di essere seduto su un barile di polvere da sparo, perché l’Egitto di oggi è in preda a rivendicazioni sociali, alla povertà di milioni di poveri, agli arresti di chiunque sia sospettato di essere ostile al regime con il rischio che il Paese che potrebbe collassare.

Questo spiega le continue operazioni di “contro-terrorismo” ordinate dal nuovo “Faraone” nel Sinai, dove il grande Paese arabo rischia la sua credibilità. Il che, tradotto in maniera più chiara significa soprattutto il materializzarsi di una catasta di dollari. Sono quelli depositati agni anno grazie ai flussi turistici che portano un fiume di valuta pregiata. Tutto questo spiega l’ultima “setacciata” contro i jihadisti, che, nei giorni scorsi, ha causato la morte di una sessantina di terroristi e la cattura di quasi settecento militanti di Daesh arrivati nel Sinai. El-Sisi è costretto a tenere alta la guardia. Alle sue spalle premono ottanta milioni di senza-casta.

- Fine guerra mai…

Da Ghouta Est si apprende che nelle cinque ore frontaliere di pausa umanitaria – indetta del presidente russo Putin ed entrata in vigore il giorno 27 febbraio – gli scontri non sono mai cessati neppure nel sobborgo di Damasco, ormai ridotta a casa/prigione di oltre 400mila persone.

E i corridoi umanitari individuati dalla Russia, la cui localizzazione è stata comunicata con volantini e sms, sono rimasti vuoti: delle centinaia di persone intrappolate dal 2013, nessuno ha tentato la fuga. Le agenzie umanitarie non sono riuscite a far passare gli aiuti per il fuoco dei missili: non si esce e non si entra.

I civili restano ostaggi delle opposizioni islamiste presenti nella Ghouta Orientale, sostiene Damasco che riporta di colpi di mortaio caduti non solo sulle zone residenziali della capitale, come avviene da anni, ma anche sul campo di al-Rafidain e sulle vie di fuga. Pertanto, al chekpoint di al-Wafideen, gli autobus governativi che attendevano gli sfollati, sono restati vuoti. I civili sono usati come scudi umani, denuncia Damasco, dall’ex al Nusra e suoi affiliati, assedianti interni del sobborgo.

I civili rispondono che la gente non scappa perché teme una trappola governativa.

Secondo i miliziani, il 27 febbraio l’aviazione siriana ha compiuto una decina di raid durante la finestra di tregua, tra le 9 e le 14, causando due morti e 16 feriti per i missili di diversa attribuzione a seconda della fonte.

Una situazione identica all’inferno vissuto da Aleppo nell’inverno 2016, quando si sono fronteggiate forze avversarie e narrative diverse. Osservatori esterni si chiedono perché Assad dovrebbe proseguire nel bombardamento indiscriminato di Ghouta, sapendo di attirarsi lo sdegno internazionale, soprattutto dopo l’annuncio di Putin. C’è chi risponde che l’obiettivo è annientare le opposizioni islamiste il prima possibile e chi mette in dubbio la potenza di fuoco vomitata sul sobborgo.

Reagisce anche la Russia che accusa Daesh di bugie e abusi contro i civili, di fatto prigionieri. A mezzogiorno del 27 febbraio, dice il centro di comando russo in Siria, i miliziani hanno lanciato una nuova controffensiva con “azioni accompagnate da intenso fuoco di artiglieria”. Il ministro degli esteri Lavrov ha comunque annunciato il mantenimento dei corridoi umanitari.

Ma a farsi avanti sono le stesse opposizioni: in una lettera all’ONU tre dei cinque gruppi presenti nella comunità – Jaysh al-Islam, Ahrar al-Sham e Faylaq al-Rahman – hanno manifestato l’intenzione di “deportare del tutto” i miliziani dell’ex al-Nusra e i loro famiglie entro 15 giorni dall’entrata in vigore della tregua prevista dalla Risoluzione ONU del 24 febbraio. Così verrebbe meno la contraddizione contenuta in quella Risoluzione, che esclude dal cessate-il-fuoco qaedisti (ex al-Nusra).

Resta a monte: sia Jaysh al-Islam che Ahrar al-Sham, salafiti – ma considerate opposizioni legittime tanto da guidare la delegazione anti-Assad a Ginevra -, hanno apertamente collaborato con al-Nusra e condiviso la sua visione , finendo con diventarne una ‘stampella’. Ora s’impegnano a espellere i qaedisti e a facilitare la consegna degli aiuti, passo necessario alla sopravvivenza politica.

Il fuoco non cessa neanche nel Nord, dove la Turchia – rassicurata da due anni e mezzo d’impunità, da quando entrò illegalmente con i carri armati in Siria – continua a bombardare Afrin. L’Agenzia di Stato “ Sana” denuncia due morti il 27 febbraio e cinque il 26 precedente e il Consiglio per la Salute del Cantone Curdo dà un bilancio di 192 uccisi dal 20 gennaio, inizio di “Ramo d’Ulivo”, di cui 28 bambini.

Numeri a cui si aggiungono quelli di Airwars, organizzazione che da anni monitora l’ operazione militare USA tra Siria e Iraq: tra agosto 2014 e metà febbraio 2018, i 29.095 raid statunitensi hanno ucciso tra le 6.317 e le 9.444 persone, almeno 7 volte tanto il bilancio del Comando USA, che parla di 841 vittime civili “non intenzionali”, cioè “morti senza responsabili su cui l’ONU per ora non ha emesso Risoluzioni”.

La situazione è molto difficile e sembra che nemmeno l’ONU riesca a fermare i conflitti.

©www.osservatorioanalitico.com – Riproduzione riservata

Afrin e Manbij

Commenti recenti